정체성과 뿌리를 찾는 해외입양인들이 자신이 태어난 나라, 한국으로 돌아오고 있다. 낯선 땅, 낯선 가족에게 보내진 이들의 아픔은 시간이 아무리 흘러도 지워지지 않았다.

해외입양 1세대

세계 각지로 입양돼 비슷하고도 다른 경험을 하며 성장한 100인의 한인 해외입양아들의 이야기를 담은 ‘사이드 바이 사이드’ 프로젝트.

아내와 함께 이 프로젝트를 공동 제작한 글랜 모리 감독은 해외입양 1세대다.

글렌 모리는 1960년 겨울, 서울에서 발견됐다. 당시 생후 2주 정도 된 신생아였던 모리 감독은 서울 시청을 통해 고아원으로 보내졌고, 몇 달 뒤 입양 기관에 선택돼 미국행 전세기에 올랐다. 이 비행기에는 아동 80여 명이 자원봉사 10명과 함께 타고 있었다.

미국 콜로라도주 덴버시에 살고 있던 양부모에게는 이미 세 딸이 있었는데, 양부모는 모리를 입양한 후에도 세 아이를 더 입양했다. 그 중엔 한국에서 입양된 남동생도 있었다. 모리 감독과 남동생은 동네에서 유일한 동양인이었고, 학교에 입학하자 또래 아이들의 인종차별적인 괴롭힘이 시작됐다.

‘모리가(家)의 동양인’

모리 감독은 처음으로 양어머니에게 학교에서 일어나는 일들에 대해 털어놓았던 날을 기억한다. 양어머니는 “다음에 또 그런 일이 있으면, 너는 스코틀랜드에서 온 모리가(家) 사람이라고 얘기해라”라고 했다.

아주 어린 나이였지만 모리는 양어머니의 조언대로 하는 것은 전혀 도움이 되지 않을 것이란 걸 알았다. 그 뒤로 다시는 양부모에게 그런 이야기를 꺼내지 않았다.

모리 감독은 당시 자신이 찾은 최선의 방어책은 “자신이 입양아이고 한국인이라는 사실에 대해 생각하지 않는 것”이었다고 했다. 그렇게 하지 않으면 모든 것이 너무 혼란스러웠기 때문이다.

한국에 정착한 해외입양인

제니카 조이(한국 이름 조증이)는 1984년 겨울 대구 시내에서 경찰에 발견했다. 경찰은 조이의 부모를 찾지 못해 아이를 보육원으로 보냈고, 그곳에서 새 이름과 새 생일을 얻은 조이는 곧 미국 캘리포니아의 한 가정에 입양됐다.

미국에서 대학을 마치고 일러스트 작가로 일하던 조이는 2016년 미국인 남편과 함께 한국에 정착했다. 한국에 대한 호기심과 낳아준 부모님을 찾고 싶다는 갈망이 해를 거듭할수록 커졌기 때문이다.

‘눈을 감고 하는 술래잡기’

처음 모국 땅을 밟던 날, 조이의 가슴엔 희망이 가득했다. 하지만 지난 4년간 가족을 찾기 위한 단서를 추적해온 조이는 이 과정이 마치 “눈을 감고 술래잡기를 하는 것 같았다”고 말한다.

조이의 존재가 기록된 첫 서류는 처음 조이를 발견한 경찰관이 쓴 보고서다. 하지만 이 서류에는 당시 옷차림과 발견 장소, 그리고 발견 시간만 기록돼 있다. 누군가 조이를 버린 것인지, 아니면 어떤 사고로 미아가 된 것인지는 알 수 없다.

자신을 입양 보낸 입양 기관을 찾아가 입양 기록도 확인했지만, 파일의 첫 페이지에는 다른 아동의 사진이 있었다.

조이는 그걸 본 순간부터 “도대체 어떤 게 진짜고 뭐가 진실이지?”라는 생각을 지울 수 없었다고 했다. 그 파일 안에 모든 정보를 확인할 수 있는 것도 아니었다.

조이는 BBC 코리아와 인터뷰에서 “내 기록이고 내 정보인데 왜 내가 모든 걸 볼 수 없는 건지 이해할 수 없었다”며 허탈감을 감추지 못했다.

실제로 2012년 입양특례법 개정 이후 민간 아동복지시설이나 정부기관들이 따로 보관하고 있던 입양 관련 기록물들을 통합 관리하는 중앙입양원(현 아동권리보장원)이 설립되고 입양정보 공개청구 제도 등이 생겼다.

입양정보 공개청구 제도를 통해 입양인은 중앙입양원 또는 입양기관을 통해 친부모 인적 사항(이름, 생년월일, 주소, 연락처 등), 입양되기 이전의 정보(출생일시, 출생장소, 입양 전 이름, 주민등록번호 등) 등을 청구할 수 있다.

하지만 조이나 모리 감독처럼 입양 서류 자체에 출생 배경이나 친부모에 대한 정보가 전혀 없는 경우, 이 제도는 큰 의미가 없다.

또 친부모 인적 사항이 남아있더라도 현 소재지가 파악되지 않거나 사망한 경우가 대부분이다. 만약 운 좋게 친부모와 연락이 닿는다고 하더라도 친부모가 만남이나 정보공개를 거부할 수 있어 실제로 상봉이 이뤄지는 것은 ‘기적’에 가깝다.

실제로 매년 2000여 명이 정보공개 청구 과정을 밟지만, 최근 5년간(2015~2019년) 친부모와 상봉한 건수는 600여 건에 불과하다.

과정 자체도 쉽지 않다.

조이는 “해외에서는 해당 기관들의 홈페이지에 접속이 어렵거나 한국어 이외의 다른 언어는 지원되지 않는 등 한국말이 서툴고 한국 시스템에 대해 아는 바도 없는 해외입양인들이 혼자 힘으로 필요한 절차들을 밟기는 여전히 쉽지 않다”고 지적했다.

또 “입양 관련 단체들의 이직률이 너무 높아 매번 다른 담당자들과 이야기를 나누게 되고, 같은 질문에도 담당자에 따라 다른 답변을 듣는 일이 다반사”라며 “이런 점이 입양인들의 막막함을 가중시킨다”고 덧붙였다.

유일한 희망, DNA

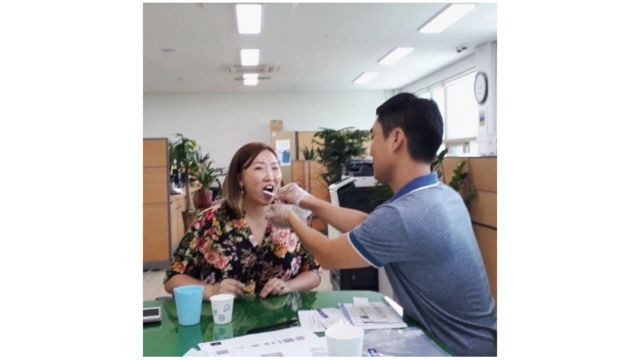

조이나 모리 감독처럼 입양 기록에 친부모에 대한 어떤 단서도 남아있지 않을 경우 DNA 정보가 일치하는 가족을 찾는 것만이 유일한 희망이다. 두 사람 모두 지푸라기라도 잡는 심정으로 한국 경찰청을 비롯한 여러 기관 및 사설 업체들에 DNA 정보를 등록해뒀다.

하지만 모리 감독은 “한국 쪽 가족이 DNA를 등록하지 않는 이상 이렇게 가족을 찾는다는 건 거의 불가능하다”고 설명한다.

조이는 한국의 호적 시스템을 보면 아이를 입양 보낸 한국 친부모가 DNA 등록을 꺼리는 이유를 알 수 있다고 말한다.

“부끄러운 자신의 과거가 호적상의 모든 가족에게 영향을 미칠 수 있다고 생각하면, DNA 등록으로 과거 아이를 입양 보낸 사실이 드러나는 위험을 감수하는 게 쉽지 않을 것이에요.”

정애리 회장은 “친부모들도 DNA 등록에 참여할 수 있도록 정부와 관련 부처가 적극적으로 홍보해줬으면 좋겠다”면서 “친부모들이 안심하고 입양 보냈던 자녀와 상봉할 수 있도록 비밀이 보장될 수 있는 제도를 정책 지도자들이 만들어주셨으면 한다”고 했다.

‘꼭 알아야만 하는 것’

매년 자신의 뿌리를 찾아 모국인 한국을 방문하는 해외입양인은 매년 수천 명에 달한다.

해외 입양인에게 뿌리를 찾는다는 것이 왜 중요한지에 대해 모리 감독은 “입양인들의 삶은 입양된 순간부터 시작되는 것이 아니기 때문”이라고 말했다. 그러면서 그는 대부분의 해외입양인은 자신이 어떻게 이 세상에 존재하게 됐는지, 또 어떤 이유로 친부모의 품을 떠나게 되었는지 이해하기 위해 뿌리를 찾는다고 설명했다.

조이는 이 과정을 퍼즐 맞추기에 비유하며 자기 정체성이라는 퍼즐을 완성하는데 “마지막 딱 한 조각을 찾을 수 없다면 미칠 노릇이지 않겠냐”고 호소했다.

이처럼 애타게 가족을 찾는 수많은 해외입양인을 도와온 정애리 회장은 “이 일은 단순한 가족 찾기가 아닌 생명을 살리는 일이라고 생각하고 있다”며 “많은 분들이 입양인들의 가족 찾기에 대해서 그렇게 바라봐 주시면 좋을 것 같다”고 했다.

‘자신의 부모를 알 아동의 권리’는 유엔아동권리협약 제7조 (1)항에 규정돼 있다.

(BBC 코리아)